Capítulo del libro «Construyendo historias desde sus cimientos»

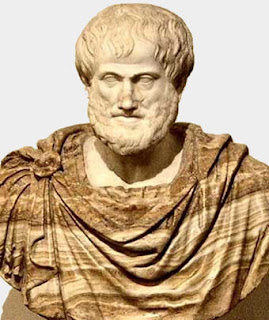

Existen opiniones en el ámbito de la escritura de guiones y novelas que se presentan como verdades universales. Entre estas, destaca la creencia de que toda obra debe estructurarse en 3 partes o «actos». Son innumerables los textos que describen la estructura narrativa «ideal» en 3 actos y que atribuyen la génesis de esta idea a la Poética de Aristóteles. A continuación, se ofrece un esbozo de una revisión de algunos textos cuya interpretación ha llevado a la consolidación de esta «verdad», que parece ineludible para los autores de manuales de escritura creativa.

De acuerdo con muchos autores, un guion tiene 3 actos porque así lo estableció Aristóteles en la Poética. El fragmento que suele ser citado en los manuales de guion es el siguiente, tomado de la traducción del griego de la mencionada obra del estagirita, con prólogo y notas de José Goya y Muniain:

Todo es aquello que posee un principio, un medio y un fin. El principio es aquello que no necesariamente sigue a otro, pero naturalmente conduce a algo posterior. El fin, por contraste, es lo que naturalmente sigue a otro, sea por necesidad o habitualmente, y tras el cual no se espera otro. El medio es lo que sigue a algo y precede a otro. Por lo tanto, aquellos encargados de estructurar las historias deben evitar comenzar o concluir de manera arbitraria, sino hacerlo conforme a lo expuesto.

Un recorrido histórico nos ofrece una visión de los orígenes de la estructura de los actos en la dramaturgia.

Horacio, en su Arte Poética (Epístola a los Pisones), redactada probablemente entre los años 23 y 13 a.C., estableció que una obra dramática debería componerse de cinco actos, una noción que refleja la estructura clásica romana. Elio Donato, un gramático de posiblemente origen africano que escribía en latín durante el siglo IV, ofreció su visión sobre la estructura de la comedia en sus comentarios sobre las obras del comediógrafo Terencio. Donato dividió la comedia en cuatro partes: el «prólogo¨, que presenta la trama; la «prótasis», donde comienza la acción dramática, se expone parte del conflicto y se crea intriga; la «epítasis», que desarrolla el conflicto y las complicaciones; y la «catástrofe», en la que los eventos se resuelven de manera satisfactoria.

Alonso López Pinciano, un destacado humanista español del siglo XVI, abordó la subjetividad inherente a la división de las obras dramáticas hasta el Renacimiento. En su Philosophia Antigua Poética, utilizó la metáfora de atar una cuerda para explicar cómo una obra podría dividirse en uno, dos, tres, cuatro o cinco segmentos, según se tomen como base distintos criterios. Este enfoque relativista de López Pinciano resalta la flexibilidad en la estructuración de obras dramáticas.

El humanismo renacentista propició la revisión de los autores clásicos, tanto griegos como latinos. Como muestra Javier Rubiera en su Apunte complementario sobre segmentación y partes cuantitativas: de las poéticas clásicas a las poéticas del Siglo de Oro, las discusiones normativas sobre el teatro realizadas por los humanistas españoles constituyeron una parte importante de esta revisión. Para estos pensadores, dividir una obra en partes es, en última instancia, una cuestión de conveniencia. El historiador y religioso asturiano Luis Alfonso de Carvallo (1571-1635) comenta la clasificación de Elio Donato en su obra dedicada a la poesía y lo poético, El Cisne de Apolo, y considera como actos únicamente la prótasis, la epítasis y la catástrofe, y se adhiere al modelo de los tres actos. En el tercer diálogo de El Cisne de Apolo, afirma que, aunque estas tres son las partes principales que debe tener una comedia, los dramaturgos pueden dividir sus obras en cuatro o cinco jornadas (actos). Sin embargo, insiste en que lo mejor es hacer solamente tres jornadas, una por cada parte principal. Otro humanista español, el erudito murciano Francisco Cascales (1564-1642), comenta en sus Tablas Poéticas que las partes cuantitativas de la poesía escénica son: prólogo, proposición, aumento y mutación. Estas tres jornadas mencionadas, dice, son divididas por otros en cinco actos, y cada acto en cinco escenas, a veces con más o menos escenas. Un tercer humanista, Jusepe Antonio González de Salas, establece en su obra Nueva idea de la tragedia antigua una distinción crucial entre la división formal de la tragedia en actos y el efecto de la obra sobre el espectador. González de Salas insiste en que la obra dramática debe dividirse sin mantener una igualdad exacta de versos o escenas entre los actos, (cito:) con advertencia de no guardar igualdad alguna de versos o escenas en los actos, porque lo que debe atenderse para su distribución principalmente es que, en donde el auditorio esté más suspenso y entretenido, sea el acto más largo, y que sea más contraído y limitado el acto que pueda producir algún fastidio.

Entre los 3 y los 5 actos

Si extendemos nuestro análisis sobre la evolución de los preceptos dramáticos, notaremos que las perspectivas sobre cómo segmentar una obra dramática han mantenido cierta constancia entre los teóricos a lo largo del tiempo y se han centrado principalmente en las enseñanzas de Aristóteles, Horacio y Elio Donato. El poeta renacentista italiano Giovan Giorgio Trissino, en su obra La poética de 1549, respalda las visiones de Aristóteles y Donato. En 1609, el célebre poeta y dramaturgo Lope de Vega publica su famoso texto en verso, El arte nuevo de hacer comedia, en el que recomienda:

El sujeto elegido escriba en prosa / y en tres actos de tiempo le reparta / procurando si puede en cada uno / no interrumpir el término del día. / El Capitán Virués, insigne ingenio, / puso en tres actos la comedia, / que antes andaba en cuatro, / como pies de niño / que eran entonces niñas las comedias.

Ya entrado el siglo XIX, quizás la apreciación más divergente sea la que proviene del dramaturgo y novelista alemán Gustav Freytag quien, en el año 1863, publica el libro Die Technik des Dramas. En su revisión de la estructura del drama teatral, Freytag propone un modelo que se refiere a las partes del drama. Según Freytag una pieza consta idealmente de 8 segmentos, de los cuales 5 son propiamente «partes» (Theilen) y tres son «pasajes» o «tránsitos» entre partes (Stellen). El esquema piramidal de Freytag tuvo una considerable influencia sobre los analistas del drama (tal cómo sucederá posteriormente con el esquema del monomito debido a Joseph Campbell, que hoy en día es un modelo obligado), pero no cambió la apreciación global sobre los modelos de los 3 y los 5 actos.

Los tres actos en el guion

Se ha hecho popular la idea de que fue el conocido autor norteamericano Syd Field quien «descubrió» que los guiones de cine tienen 3 actos (a partir de su relectura de la Poética de Aristóteles). Pero, como ya comentamos, ni es necesariamente cierto que Aristóteles afirmara que las tragedias deban escribirse en 3 actos, y es falso que Syd Field fue el primero en hablar de los supuestos 3 actos de un guion. La idea de dividir el guion de cine en 3 o actos o partes viene de bastante más atrás, tal como lo han demostrado las investigadoras norteamericanas Jennine Lanouette y Kristin Thompson, y el catedrático australiano J. T. Velikosky. El trabajo de estos autores permite ensamblar una larga lista de obras que aluden a la escritura del guion en 3 actos y que fueron escritas mucho antes de que Syd Field se ocupara del asunto. Algunos títulos de esta lista son: The Photoplay How to Write, How to Sell de Nelson, Arthur (1913); The Art of Photoplay Making, (Victor Freeburg, 1918); Photoplay Writing (Frederick Palmer, 1920); Herman’s Practical Manual of Screen Playwriting (Lewis Herman, 1920); Write That Play (Kenneth Rowe , 1939) y el manual Screen-Writer’s Handbook (Constance Nash y Virginia Oakey, 1978), publicado un año antes del famoso manual Screenplay, The Foundations of Screenwriting, texto que en 1979, popularizó el pretendido descubrimiento de Field.

La pièce bien faite

¿Cómo se impuso el modelo de los 3 actos en la escritura y el análisis de guiones? ¿Por qué hoy en día solemos referirnos a los 3 actos de un guion (como suponemos que dijo Aristóteles), y no a los 5 actos de un guion (en atención a la norma proveniente de Horacio que rigió durante tanto tiempo)? La hipótesis que ha cobrado vigencia pone de relieve la obra de tres dramaturgos franceses quienes, a diferencia de los grandes autores dramáticos de su época, se ocupaban no tanto de los problemas teóricos del arte dramático, sino de atraer al gran público a sus presentaciones. Los autores de marras son René-Charles Guilbert de Pixérécourt (1773-1844) y August von Kotzebue (1761-1819), ambos escritores de melodramas, y el dramaturgo Eugene Scribe (1791-1861), que fue inmensamente popular en su época. En la obra de Eugene Scribe está todo lo que encontramos en Syd Field, sostienen, autores como Daniel Tubau, autor del libro El guion del Siglo XXI. Quizás no hay que ir tan lejos, pero es posible constatar que Scribe fue el autor de un formato exitoso que aplicaba una y otra vez con óptimos resultados, y que ese formato pasó a caracterizar lo que se pasó a denominarse «La pieza bien hecha». Scribe escribía sus obras en 5 actos, pero uno de sus exitosos sucesores, el dramaturgo francés Victorien Sardou (1831-1908) comenzó a escribirlas en 3 actos. La fórmula de la pieza bien hecha devino en un formato tan confiable que hasta el famoso dramaturgo Henrik Ibsen escribió algunas de sus obras acogiéndose a sus lineamientos. De la evolución del teatro francés y de los avatares del teatro noruego estaba muy al tanto un autor de habla inglesa: el dramaturgo y crítico teatral escocés William Archer. Archer publicó en 1912 un libro que parece haber constituido el eslabón que falta para completar nuestra historia. Se trata del manual Play-Making: A Manual of Craftsmanship, un texto colmado de alusiones comedidas al modelo de los 3 actos. El libro de Archer, bastante parecido en su estilo a cualquiera de los manuales que se publican hoy en día, fue recibido con entusiasmo por los escritores que comenzaban a elaborar manuales para guiones de cine. El resultado no fue otro que el de la naturalización del paradigma de los 3 actos en la escritura de los guiones de cine, eso que hoy en día nos parece un legado divino.

¿Y por fin un guion de cine tiene 3 actos?

Para responder la pregunta de sí un guion de cine tiene 3 actos hay que recurrir a una distinción que ya hemos visto en varios de los autores comentados y que es, hasta cierto punto, obvia. La distinción surge con la respuesta a la pregunta: ¿a qué aludimos con la palabra «acto»? Si, por ejemplo, en el teatro, entendemos por acto al intervalo que ocurre entre un descanso del público y el siguiente (descansos que están marcados por el descenso y el ascenso del telón), entonces la división en actos se refiere a una segmentación que solo afecta el espectáculo. Dicho en términos más formales: a lo que aludimos en este caso con la palabra «acto» es a una unidad que nace de la segmentación de un discurso. Jennine Lanouette se refiere a estas unidades con el nombre «actos-segmentos» y el autor francés Ives Lavandier las llama «actos logísticos». Los «actos-segmentos» o «actos logísticos» corresponden a lo que, en el ámbito de la escritura para la televisión, se llaman act breaks. Pero hay una segunda acepción de la palabra «acto» a la que hemos aludido varias veces en esta discusión que se refiere no al espectáculo sino a la acción. A un «acto», entendido como tal, es a lo que alude Aristóteles cuando afirma que todo es lo que tiene principio, medio y fin», es decir, un acto, en este sentido, es cada una de las fases que comprende una acción. Lavandier llama a esto un «acto dramático» y Lanouette lo denomina un «acto estructural». La solución conciliadora, enunciada en distintos contextos por autores como Frank Daniel, Ives Lavandier, y que hace siglos fue adelantada por Alonso López Pinciano (en el texto que ya comentamos), es que una obra puede tener tantos «actos logísticos» como le convenga al escritor, pero debe tener necesariamente 3 actos «dramáticos» o «estructurales». Un retórico clásico diría que la repartición en tres actos estructurales apunta más al contenido o «inventio», mientras que la disposición en actos dramáticos es más bien un asunto de la organización discursiva de los elementos o «dispositio»; un semiótico comentaría que la disposición en tres actos atañe al nivel semio-narrativo del esquema generativo y que los actos podrían corresponder a las etapas de un programa narrativo (aunque un programa narrativo tiene 4 etapas y no 3), mientras que la organización de los «actos logísticos» son analizables en el nivel discursivo.

Los «actos» del guion (y de las novelas)

¿Qué hacer entonces a la hora de escribir un guion? ¿Acogerse al paradigma de los 3 actos, tal como lo recomienda la inmensa mayoría de los manuales? ¿O rebelarse y arremeter contra el paradigma de los 3 actos, tal como lo hace el guionista y autor norteamericano James Bonnet, quien sostiene que la idea de los 3 actos no tiene sentido? Mi respuesta viene de una conclusión a la que llegué hace varios años con respecto a los manuales de guion: que el dilema entre acogerse o no a un modelo narrativo como el paradigma de los 3 actos parte de la confusión (ya comentada de otra manera) entre la estructura de los acontecimientos que constituyen una historia (lo que algunos llaman la fábula) y la estructura que utilizamos al relatarla. Creo que, para diseñar una acción, hay que considerar los actos componentes, es decir, el principio, el desarrollo y el resultado de una acción (esto es lo que hace la semiótica narrativa cuando habla de las fases de un programa narrativo: el contrato, la adquisición de la competencia y la performance). Es práctico pensar la historia como constituida por estas tres fases. Pero otra cosa es el relato. Terminaré con un ejemplo trivial, como me gusta hacer cuando explico estas cosas. Si en la vida cotidiana nos reunimos con un amigo o con un pariente para contarle cómo fue que perdimos el auto último modelo que, con tanto esfuerzo, habíamos adquirido, claro que tendremos que contar el antes, el durante y el después de nuestra catástrofe personal. Esos 3 actos serán los obligatorios actos estructurales de nuestra historia. Pero luego, en el bar, entre tragos, o en la mesa familiar, cuando relatamos el acontecimiento a nuestro amigo o a nuestro pariente, ¿cuántas pausas hacemos? ¿Cuántos act breaks improvisamos? ¿Cuántos terminan siendo nuestros «actos logísticos»? Dependerá de la ocasión, del amigo, en fin, del guion que escogimos para la noche de nuestro cuento en el bar o para el mediodía familiar. En el campo de la escritura del guion es lo mismo: es cómodo pensar que toda historia tiene 3 actos, es una manera sana de diseñarla. Y luego, con relación a contarla, utilizamos el paradigma que nos convenga, cada guion y cada historia tiene su manera de ser contada.